共有地としてのオンライン

2月19日、「シアターコモンズ’22」が開幕した。相馬千秋キュレーションのもと、国内外の演劇、パフォーマンスアート、現代美術作品をセレクトとした同企画は「演劇の『共有知』を活用し、社会の『共有地』を生み出す」ことをテーマに、今年で6年目を迎えた。

2019年末からの地球規模のパンデミックに「シアターコモンズ」も多大な影響を受け、昨年からはオンラインと会場のハイブリッドな多元開催をスタート。引き続き、今年も同様のプログラムでの開催となった。

だが、今日の「共有地(コモンズ)」のありようを考えるうえで、ZoomやSNSを介して仮想空間上に集まる経験は、もはや人々の生活に馴染んだものになっている。メタ社(旧Facebook)のマーク・ザッカーバーグらが推し進めようとするメタバース構想はまだもう少し先の未来を見ているにせよ、たとえば『フォートナイト』や『Apex Legends』などのゲームコミュニティの世界の出来事や時間軸は、現実のライフスタイルに影響を及ぼしつつある。つまり「共有地」が指し示す座標は確実に変わりつつある。そういった点でも、今回の「シアターコモンズ」は、同時代への批評性を有することになった印象だ。

夢見によるケアとインキュベーションボーハールト/ファン・デル・スホート『動かない旅』

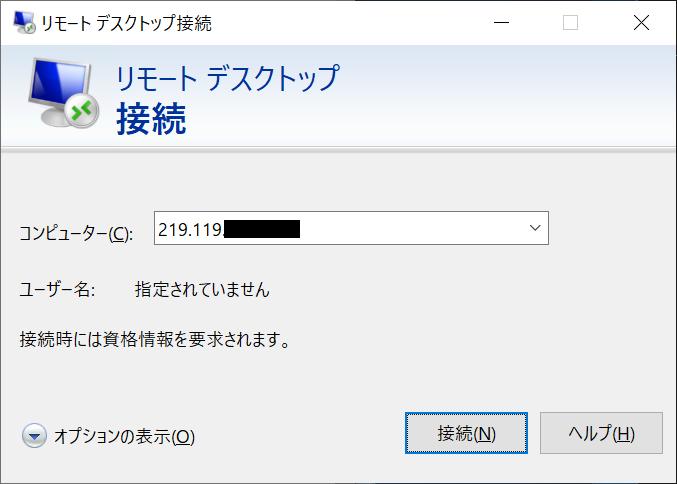

象徴的なのは、オープニング作品であるボーハールト/ファン・デル・スホート『動かない旅』のオンライン開催である。

通常フェスティバルのオープニングといえば、祝祭的なムードを盛り上げつつ、フェス全体のコンセプトを体現するような作品が選ばれるが、『動かない旅』の公式の「劇場」となるのはYouTubeであり、また、観客はネットがつながる場所であればどこにいてもよい。縦型の画面=スマホやタブレットでの視聴が推奨されていることも非-場所性を強調している。ちなみに筆者は自室のベッドに横たわってストレッチしながら見たのだが、そういう緩い参加の仕方をした人は少なくないだろう。

作品の内容も変わっている。「睡眠と夢見による治癒」を謳った同作は、マインドフルネスや自己啓発セミナーのワークショップを思わせるガイダンスから始まる。ヘッドフォン視聴が推奨され、左右からは異なる波長の微弱なサイン波が流れ、緊張しないリラックスできる姿勢を取るように指示される。波動、振動、左右両脳同調効果(ヘミシンク)、異なる領域へ旅立つための想像、ドリームインキュベーション……。なんだかとんでもないものに参加してしまった、というのが偽らざる最初の印象だ。

さらに後半で紹介されるのが、TikTok上で活動する「リアリティシフト・コミュニティ」なる13歳から18歳の女性たちの集まりだ。彼女たちはそれぞれの方法で瞑想的な精神状態をつくり、現実から自分たちの想像/創造する仮想世界(なかには『ハリーポッター』の世界へ行こうとする猛者もいるとか)へとシフトすることを目指すオンライン上でつながる集団で、とくにコロナ禍以降にバズったのだという。さらに日本の天照大神や、平塚らいてうの『元始、女性は太陽であった』の一節が紹介されるなど、ますます「???」な気持ちに……。

コロナ禍の先のここではない何処かへ

若者の感じやすさや直情性、若干の陰謀論のフレーバーがまぶされたような作品だが、パンデミックによって人類の大半が家の中に閉じこもって外出できない状態を経験したいまとなっては、「ここではない何処か」に行きたいと思い、実践したいとも願う心の動きは共感できる。またそれが、通常ではうかがい知ることのない10代女性だけのコミュニティ、多くの人にとって「他者的な時間と場所」でも密かに進行していることを知る経験は、シンプルに「世界には自分が知らないものがある」ことを教えてくれる。

『動かない旅』を制作したのは、パントマイムをアムステルダム芸術大学で学んだスザン・ボーハールトとファン・デル・スホートによるアーティスト・ユニット。ふたりはマイムを学ぶなかでパフォーマンスが始まる前のニュートラルな身体の状態や、そうやって何かが始まることを「待つ」状況をしつらえることの重要性を考えてきたのだという。結果として、それはある種の劇場論へと拡張していき、観客が作品と出会うための状況の設計に重きを置くようになったという。やはりパンデミック中に発表された『Fremdkörper(異質な肉体)』(2021)は、観客がベッドに横たわった状態で体験する作品だったという。

今回の『動かない旅』は、ボーハールト/ファン・デル・スホートにとっても初めての完全にデジタルのみの作品で実験段階とのこと。相馬千秋とドラマトゥルクを担当した岩城京子によると、さらにここからの発展を共に構想していくという。

共感できる/できないのギリギリを攻める市原佐都子(Q)『妖精の問題 デラックス』

オンラインから始まった「シアターコモンズ’22」だが、劇場にリアルに足を運ばなければ見られない作品もある。そのひとつが市原佐都子(Q)の『妖精の問題 デラックス』。2017年に初演された『妖精の問題』を改訂・拡張させた作品で、dot architectsによる演芸場を思わせる客席を囲む舞台美術や、ヌトミックや東京塩麹を主宰する額田大志によるバンド演奏が、作品をいっそうゴージャスにデラックスに彩る。また、基本的に俳優ひとりによる独白型話芸の演劇だった初演版とは異なり、第一部の形式を落語から漫才に変更するなど、軸となる骨格も大きく変わっている。

総じてエンタメ感を増した同作だが、2016年に起きた相模原障害者施設殺傷事件から着想され、また「強い者が幸せになって何が悪い」的なネオリベ原理の世界の殺伐を描くハードコアな姿勢は変わってはいない。第一部『ハイジニーナ』では、ブスを自認する高校生の「山奥の高齢者介護施設の職員になって、老人への優越感を覚えながら働く」というあられもない夢と、「規格化された美の尺度にあてはまる普通の美男・美女以外は、能力のある者も無い者もみんな死ぬべき」と主張する極右的な政治家を共鳴させつつ対比し、経済力も文化的な余裕も失いつつある社会における身も蓋もない本音(?)を突きつけてくる。観客の「共感できる or できない」のギリギリを攻めてくるのが市原作品の魅力だ。

だが、その葛藤や矛盾を豪速球で反転させるのがさらに見事だ。性的な欲望や、それと結びつく生物的な反応を「命ある者すべて」が共有しうる財として定義し、天才もブスも普通も「生きてよいのだ」と肯定してみせる。もちろんその理屈は乱雑に散らかりきっているのだが、その混沌と騒乱の果てにこそ、ひとまずの自己と世界の肯定があるのだと作品は訴えるようでもある。

本作は、ロームシアター京都での初演を経ての東京公演となったが、会場の狭さが功を奏して、京都公演よりもギュッと凝縮された印象を持った。非常に錯綜した論理が市原の戯曲のグルーヴや疾走感を支えていることを踏まえれば、そこから観客の集中力を脱落させないためには、散漫さよりも集中に重きを置くべきだろう。コミューナルすぎる印象の音楽や美術は一考の余地がある。

デジタルテクノロジーで覗く異物的世界シュウ・ツゥユー「彼・此 ー かれ/これのこと」

続けて取り上げたいのは、オンラインと会場の両方で見られるシュウ・ツゥユーの上映プログラム「彼・此 ー かれ/これのこと」。台湾出身の作家による映像作品の特集上映で、3DスキャナーとAR技術を活用した3つが選ばれている。

どの作品も興味深いが、結合双生児として生まれ育った男性をモチーフにした『シングルコピー』(2019)が鮮烈だ。下肢を共有して生まれた兄弟のお互いにとっての右足/左足への認識、自他の所有の曖昧な「第三の足」のあり方が作中では語られる。分離手術を受けたことで兄弟は別々の人生を歩むことになり、さらに双子の兄は2019年に42歳で亡くなっているのだが、ある意味で現世に取り残されたようでもある弟のアイデンティティや家族観は筆者にとって新鮮なものだった。そういった一連の語りが、3Dスキャンでデータ化された身体や弟の家族を交えながら展開し、見ているうちに現実の重さ(体感的には「解像度」と言いたい)が剥がれ落ちていくような、不思議な酩酊感をもたらす作品になっている。

今月27日には、リモートでの作家レクチャーも予定されているので、ぜひチェックを。

同期から非同期へ

今年の「シアターコモンズ」のコンセプトは「非同期することばたち」だった。相馬によるステートメントでは、「非同期」とはパンデミック以降、とくにワクチン接種開始以降の世界における強制的な同期の政治性……移動の自由を得るためにはGPS情報や健康状態を逐一報告しなければならない管理社会に抵抗するための概念として定義されているようだ。

だが筆者が鑑賞した作品からは、抵抗というよりも、こことは別の新しい場所へ旅立つための予兆としての非同期性が感じられた。『動かない旅』も『妖精の問題 デラックス』もシュウ・ツゥユーの映像作品も、どれも既存の倫理観や規範を逆撫でするような、ある種の邪悪さがある。けれどもそれをことさらに邪悪と感じるのは、こちら側の世界の同期性を筆者自身が内面化しているからにほかならず、TikTok上の異世界へのシフター・コミュニティも、カンジダ症に対処するための(ほとんどの男性にとっては未知に違いない)ヨーグルトを性器に塗る民間療法も、3Dデータ化された世界の映し絵も、その是非は別として、現に既に「ある」ものなのだ。そして、まずは「ある」ということを認めたときに、同期しすぎたこちらの世界は、いまだ同期しきらないあちらの世界へとつながりうる。

オープニングトークでボーハールト/ファン・デル・スホートが語った「ブラックボックスでもホワイトキューブでもない。白でも黒でもないグレースペースを私たちは探している」という言葉が思い出される。白か黒かの二分法で分けられる価値観は、しばしば衝突や対立として理解されるが、既知であるという点では共にこの世界に同期しすぎている。おそらく、重要なのはさらに別の価値観・選択肢を探し求めることだ。そしてそれは、これまたよく言われる「清濁併せ持って云々……」といった融通無下な是々非々でお茶を濁すこととも違うはずだ。

ここまで述べてきた話はいささか突飛に聞こえるかもしれないが、いまもってヘテロ男性の原理が正典となっている政治、経済、芸術文化の硬直を揺るがすものとして非-ヘテロ男性的な価値観が様々に提示されつつある今日の社会を見れば、すべてが単一的に同期されるのではない、個や集団の非同期の意義は明らかだろうし、それらが社会における有用性や有益性に安易に包括・還元されないパンクさがこれらの作品にはある。

それらを踏まえて付け加えれば、作家からのギフトを受け取って体験するキュンチョメの『女たちの黙示録』は、今日よく知ってるタイプのわかりやすいエモさや正しさに懐柔されすぎた印象。また、モニラ・アルカディリ&ラエド・ヤシン『吊り狂い』の見た目はインパクト大だが、交わされる会話の平凡さ、あくまで言葉で世界を把握しようとする窮屈さが気になった。

「シアターコモンズ’22」は、今月27日まで続く。実際の会場での鑑賞はすでにソールドアウトしているものも少なくないが、リモートパスでの鑑賞はまだまだ可能。映像配信も原則的に3月31日23時59分まで続く。場所を選ばない時代の利点を活かし、東京圏からだけでなく地方、海外からもアクセスしてほしい「共有地(コモンズ)」である。